数字化时代的品牌意义:内涵、研究议题与未来展望

从意义的感知性、情境性和互动性出发,系统地剖析了品牌意义这一新兴营销学术语的内涵和研究议题。在剖析品牌意义内涵的基础上,本研究梳理了数字化情境下品牌意义的研究议题。数字化为品牌意义带来了全新的底层逻辑,品牌意义共创、品牌意义消解、品牌意义重塑成为数字化时代三个新兴的研究议题。

内容摘要

品牌是“意义”的集合(Merrilees等,2016),与品牌定位回答“品牌是谁”不同,品牌意义主要回答“品牌是什么”的根本性问题(Merrilees等,2016)。

品牌意义在品牌和消费者之间搭建起紧密的联系,消费者之所以用特定的品牌来定位自己的身份,并不是因为品牌所做的承诺,而是因为品牌所体现的“意义”(Adi等,2015)。

而在数字化时代,媒介碎片化、营销精准化、互动社交化等都为品牌传播提供了截然不同的环境,数字化赋予了品牌全新的互动性、透明性和匿名性,品牌意义作为品牌与消费者之间的连接媒介,其重要性逐步凸显出来(Tierney等,2016)。

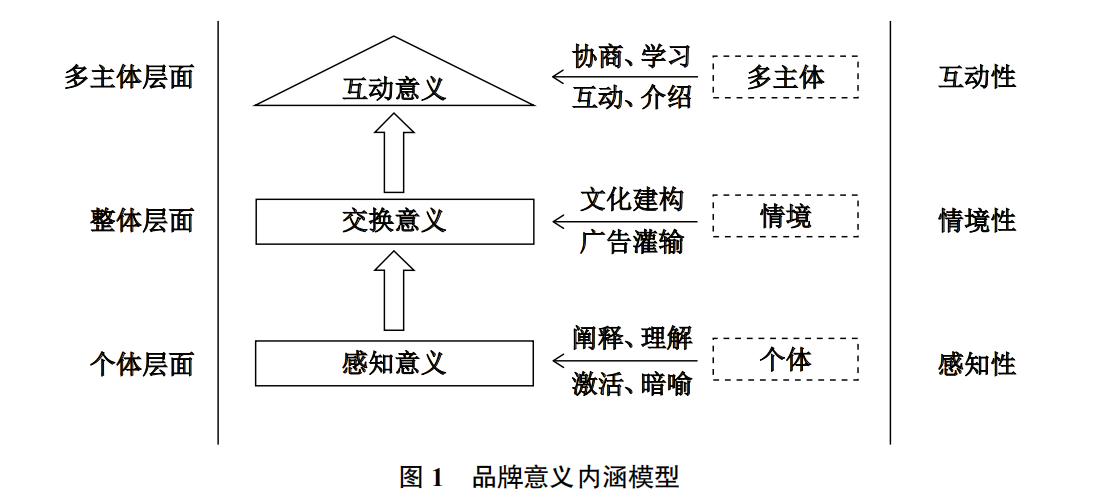

意义具有感知性、情境性和互动性等特性,意义既取决于个体的态度、经验、情感和活动(Singh Gaur等,2011),也与情境相关(Chandler和Vargo,2011),更取决于谁来表达以及如何、何时、何地表达(Tierney等,2016)。

个体不是被动地接受信息,而是主动地、在与客体互动的过程中构建自己的意义和理解(Allen等,2008)。

品牌意义由参与过程的参与者确定(O’Reilly和Kerrigan,2013)。

随着服务主导(S-D)逻辑的出现,“品牌没有任何意义,是个体创造自己的意义”(Berthon等,2009)。

从意义的感知性出发,品牌意义是消费者个体心目中所形成的关于品牌联想的完整网络(Batra,2019),是指消费者记忆中名字、形象和认知之间的心理联系(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。

品牌意义可以被概念化为一系列基本要素的组合,主要包括品牌的语义和象征性特征(Batey,2008)。

这种品牌意义观点揭示了消费者个体的品牌意义生成路径,即消费者以品牌知识为中介(Wilson等,2014),通过对品牌基本要素的识别、记忆、回忆,在其心智中形成神经联想网络,继而引出不同的意义(Berthon等,2009)。

随着消费者个体不断接触到新知识,并根据情境和特质处理相关信息,品牌意义逐渐发展(Wilson等,2014)。

消费者的认知和情感塑造反映了群体和个体的社会文化和社会历史背景,其所产生的意义不是静态的,而是渐进的(O’Reilly和Kerrigan,2013)。

意义随着时间的推移、社会的变化、文化环境的变化而演变(Hollenbeck等,2008)。

品牌方在周围文化中寻找与消费者相关的意义,并通过广告和时尚系统将这些意义转移到他们的产品中(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。

消费者以特定的认知塑造品牌意义,以反映他们自己的社会文化情境(Torelli等,2012)。

品牌方和消费者通过拥有、交换、梳理和撤回等来理解这些意义(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。

广告可以将品牌和其他一些被广泛接受的具有特定文化意义的符号(例如,适当的音调、节奏、镜头方向、旁白等)结合在一起,然后这种特定的文化意义(例如,性别、年龄、社会阶层、种族)就成为品牌的一部分。

从多主体层面的符号互动主义视角出发,品牌意义被认为是多个参与者之间互动交流和社会协商过程的结果(Vallaster和Von Wallpach,2013),是指由于社会协商过程而归因于品牌的特殊和不断演变的情感和认知理解(Tierney等,2016)。这种观点假设品牌意义既不受企业的控制(Saleem和Iglesias,2016;Cova和Paranque,2016),也不被消费者被动地接受(Gaustad等,2018)。相反,它是社会协商(Von Wallpach等,2017)、多方面(Berthon等,2009)以及多个参与者之间互动和交流的结果(Hatch和Schultz,2010)。不仅如此,这些互动不是线性和可预测的,而是多重而复杂的(Kjellberg和Helgesson,2007),并嵌入相互依存的、相关的和动态的过程中,这些过程构成了价值和意义(Vargo等,2015)。

消费者通过“接受”意义并与个人生活状况之间对话来接纳它或积极地改变它(Belboula和Ackermann,2019)。

品牌意义是个体层面感知的表征,是整体层面文化建构的产物,更是不同主体经过社会谈判过程而赋予品牌的一种特有的、不断发展的情感和认知理解。(图1)

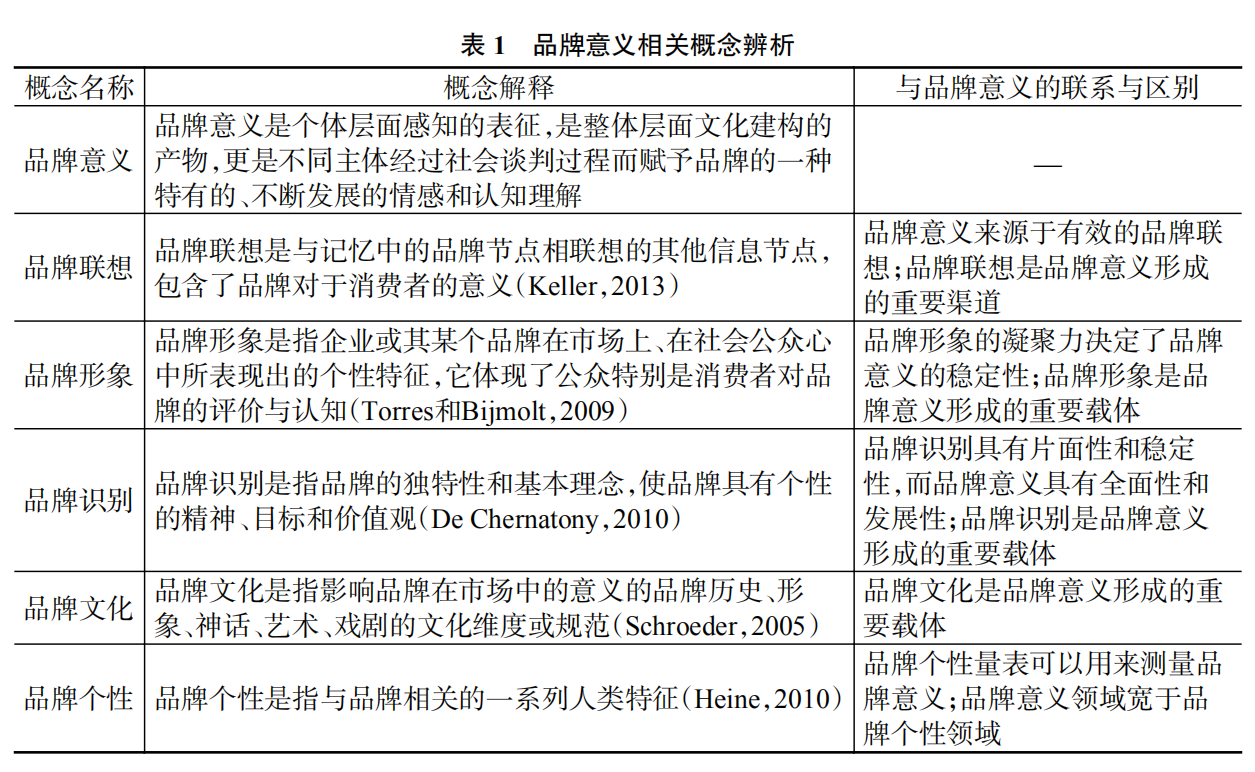

品牌联想是与记忆中的品牌节点相联想的其他信息节点,包含了品牌对于消费者的意义(Keller,2013)。

品牌意义来源于有效的品牌联想,即品牌联想是品牌意义形成的重要渠道(Merrilees等,2016)。

品牌形象是指企业或其某个品牌在市场上、在社会公众心中所具有的个性特征,它体现了公众特别是消费者对品牌的评价与认知(Chinomona,2016)。

品牌识别的本质就是对品牌个性、一致性、价值观和设计等核心问题的组织回答(Xara-Brasil等,2018)。

品牌意义是在利益相关者的共同作用下产生的,相比于品牌识别的片面性、稳定性,品牌意义更加全面,而且随着时间的推移会不断发生变化(Batra,2019)。

品牌文化是指影响品牌在市场中的意义的品牌历史、形象、神话、艺术、戏剧的文化维度或规范(Schembri和Latimer,2016)。

除了品牌识别和品牌形象,品牌文化是理解品牌意义和品牌创造的必要补充条件(Schroeder,2015)。

我们生活在一个品牌化的世界里,品牌赋予文化以意义(Fournier和Alvarez,2019)。

品牌个性是指与品牌相关的一系列人类特征(Heine,2010),常用作“品牌身份棱镜” (Kapferrer,2008),同时还是品牌识别框架的主要组成部分之一,是品牌识别的核心维度(Xara-Brasil等,2018)。

Aaker(1996)通过对五大人类个性维度的研究,建立了最成熟的品牌个性维度理论框架和衡量它们的量表。

以往的很多研究都使用品牌个性量表来测量品牌意义。

品牌意义的范围比品牌个性要广得多,品牌意义有多种潜在类型,如精致与力量、高贵与粗俗、性感与安全、自然与非正式、教养与自信、社会责任与真实性等,这远远超出了典型的品牌个性维度所代表的含义(Batra,2019)。

相对于狭隘的品牌个性领域来说,品牌意义领域更为广泛(Batra,2019)。

品牌意义来源于有效的品牌联想,品牌联想是品牌意义形成的重要渠道;品牌形象的凝聚力决定了品牌意义的稳定性,同时品牌形象、品牌识别和品牌文化是品牌意义形成的三个重要载体;品牌识别是与竞争品牌进行区分的有效工具,是管理者希望成为什么样的品牌,具有片面性和稳定性,而品牌意义是在利益相关者的共同作用下产生的,具有全面性和发展性;品牌个性是品牌识别的核心维度,但品牌意义领域要比品牌个性领域宽泛得多。

品牌意义是从“感知性、情境性和互动性”的全新途径回答“品牌是什么”这一核心问题的。

在数字化信息共享与网络平台快速发展的影响下,企业已经逐渐抛弃了管理者(Aaker,1996)、员工(Berthon等,2009)或者消费者(Mustak等,2013)单独感知和塑造品牌意义的观点。品牌意义不是由任何一个利益相关者或企业本身控制的,而是随着反复交互的反思过程产生的(Wilson等,2014)。品牌意义共同创造(即品牌意义共创)因此成为数字化时代品牌意义研究的第一个核心议题。

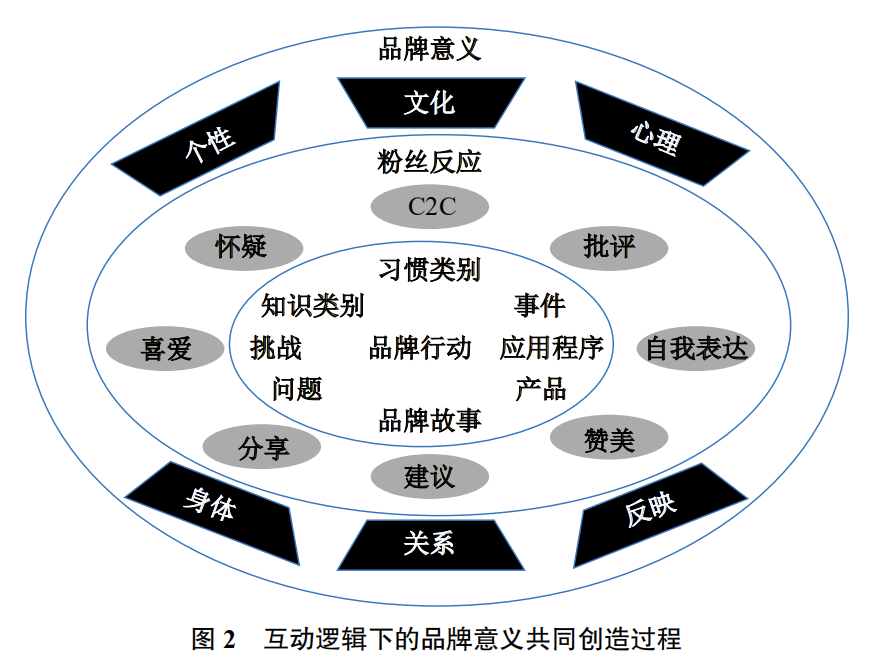

品牌意义共创是“一个分散的社会过程,在这个过程中,主要的利益相关者可以直接或间接地、有目的或偶然地进行交互,以塑造品牌社会现实的某些方面”(Vallaster和Von Wallpach,2013)。

Rosenthal和Brito(2017)提出了互动逻辑下品牌意义的共同创造过程(参见图2)。

“来源”和“接收者”之间可能存在的不对称增加了沟通过程中的误解(Rosenthal等,2017)。

情境是指一组独特的参与者及其相互之间的联系,它们最终影响服务生态系统中微观(如服务交换)、中观(如用户联想)和宏观(如社会文化网络)层面上时间分散的交互作用(Chandler和Vargo,2011)。

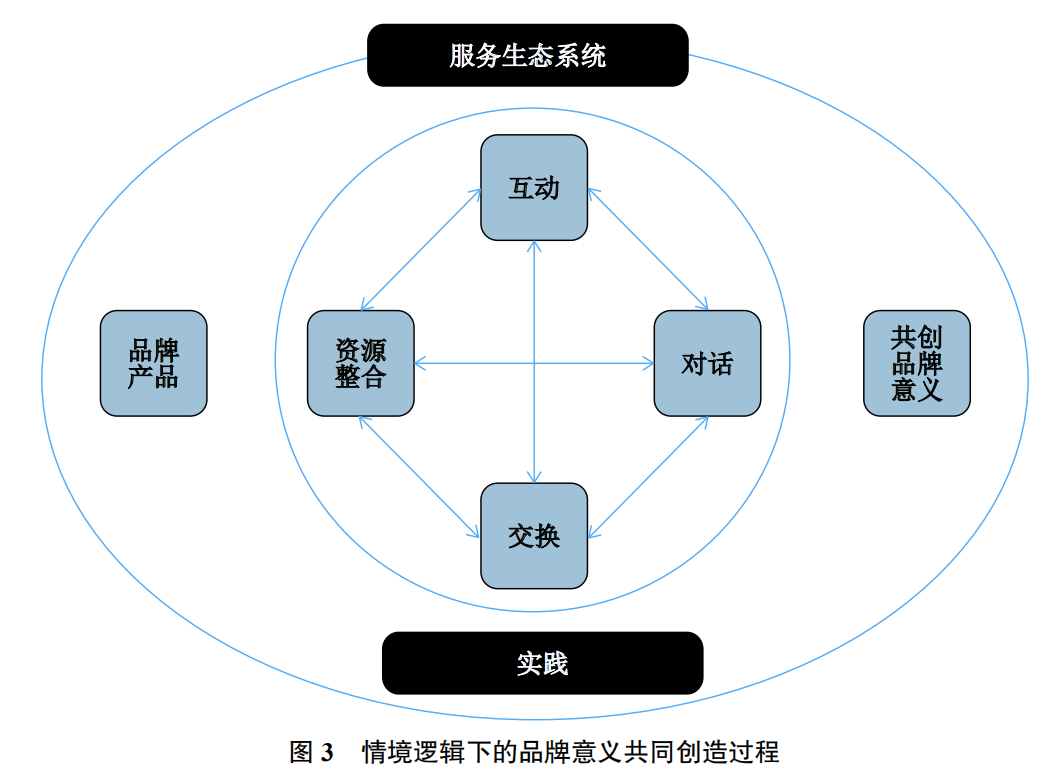

Tierney等(2016)提出了情境逻辑下的品牌意义共同创造过程(参见图3)。

品牌重塑是指从最初规定的企业品牌到新形式品牌的变化(Merrilees和Miller,2008),强调赋予企业品牌新的意义(Gotsi和Andriopoulos,2007),涉及多个利益相关者及其相互关系、文化、身份、形象和标签的变化(Gotsi和Andriopoulos,2007)。

数字化平台支持多个利益相关者的积极参与,并使他们能够实现网络互联(Hennig-Thurau等,2013)。

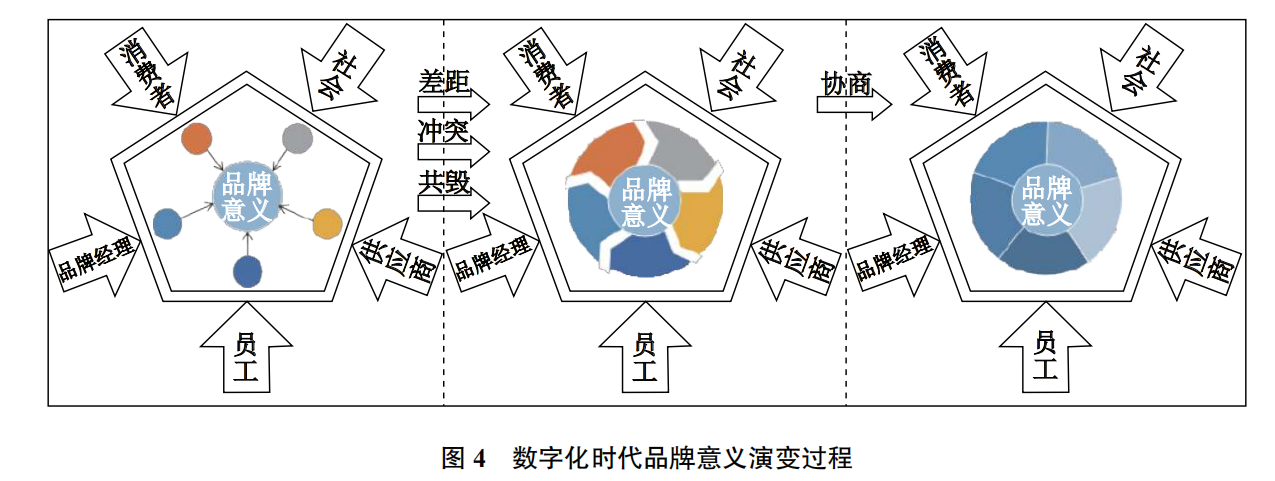

数字化时代品牌意义的共创、消解到重塑过程模型(参见图4)。

展望

通过定量实证研究深入探求品牌意义相关变量的相关规律。将品牌意义相关构念视为特定变量,开发品牌意义相关量表,分别探讨品牌意义共创、品牌意义消解和品牌意义重塑的前因变量和结果变量,揭示“是什么”以及“怎么样”影响品牌意义诸多变量之间的相关关系,以揭示品牌意义的前因和结果,寻找规律性特征。

探索利益相关者在品牌意义演变过程中的具体作用。品牌意义是通过利益相关者的共同创造产生的,品牌意义消解是利益相关者塑造的品牌意义的差异而导致的,品牌意义重塑是通过利益相关者的协商而进行的。现有研究主要揭示了利益相关者在品牌意义演变过程中的“定位”,而具体怎样“操控”品牌意义相关变量来推动品牌意义演绎过程的研究还不足。

未来的研究应该更加密切地结合数字化情境,特别是MCN和网红情境。从papi酱、办公室小野、张大奕、李子柒、薇娅到李佳琦等一大批网红的出现,使通过网红直播销售产品、推广品牌成为一大有力方式,这也为企业的品牌意义共创或重塑提供了新思路,企业可以通过这一新渠道向利益相关者传递品牌信息,塑造品牌形象,提供更加丰富的品牌联想,而且主播还可以利用直播平台与利益相关者进行互动协商,从而促进品牌意义的生成或重塑。

直播营销中沟通风格相似性对购买意愿的作用机制研究

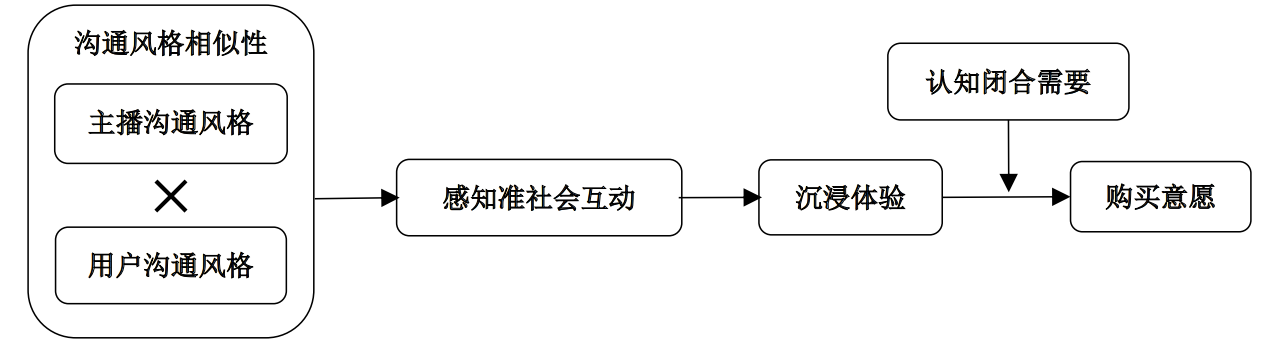

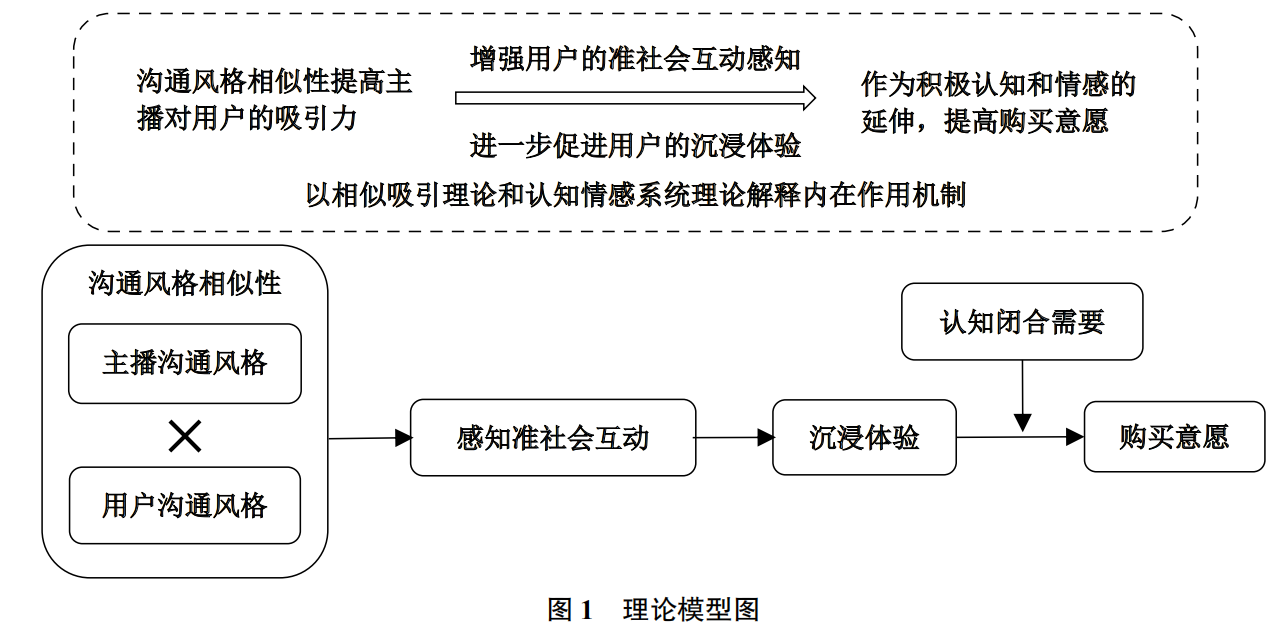

本文以相似吸引理论为基本理论框架,结合认知情感系统理论,探讨了主播与用户沟通风格相似性是否及如何影响用户购

买意愿。

结论:

- 主播与用户沟通风格相似性通过增加用户对主播的准社会互动感知,引发用户观看直播时的沉浸体验,从而提升用户的购买意愿;

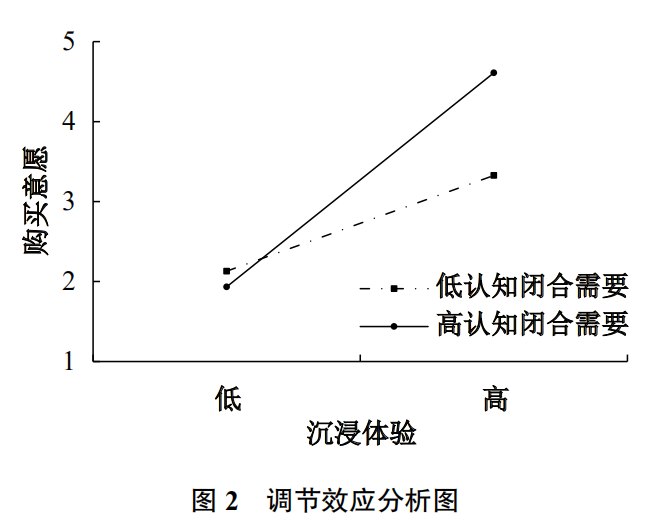

- 用户避免模糊性的动机水平(认知闭合需要)对此影响路径具有强化作用,用户的认知闭合需要越高,其观看直播时的沉浸感对购买意愿的影响越明显,主播与用户沟通风格相似性对购买意愿的影响路径也越强。

研究模型

研究假设

H1:感知准社会互动和沉浸体验在沟通风格相似性影响用户购买意愿的过程中起中介作用,即感知准社会互动和沉浸体验是沟通风格相似性影响购买意愿的两大内在动因。

H2:感知准社会互动和沉浸体验在沟通风格相似性与购买意愿之间起链式中介作用,即沟通风格相似性通过增强用户的准社会互动感知而引发沉浸体验,进而影响用户的购买意愿。

H3:用户的认知闭合需要越高,其观看直播时的沉浸体验对购买意愿的影响就越大,沟通风格相似性对购买意愿的链式影响路径也越强。

研究方法

为了保证变量的准确测量,本文做了以下工作:第一,选用国内外文献中的成熟量表执行反复的“翻译—回译”程序,然后结合直播营销模式的具体特征,咨询营销领域专家学者的意见,对量表反复进行语义推敲和表达修改,尽最大可能保证量表的内容效度。第二,发布填写说明,向填写者强调收集到的所有信息和数据全部用于学术研究,坚持保密原则,并反复告知没有服装销售类直播观看经历的个体不能填写。在量表题项上设置反向题项,防止惯性填写的现象发生。第三,为了避免趋中效应(填写者偏向选择中立选项)的发生,所有量表均采用6点李克特计分:1表示“非常不同意”;2表示“不同意”;3表示“比较不同意”;4表示“比较同意”;5表示“同 意”;6表示“非常同意”。

通过对“淘宝直播”系统的后台数据进行调取,本研究发现服装类产品是直播平台上售卖商家最多且销量最好的产品类型,因此本文将调查情境设定为服装类产品的直播销售。

- 用户和主播沟通风格量表均参考Williams和Spiro(1985)的研究,分为互动型沟通风格和任务型沟通风格两个子量表。

- 用户互动型沟通风格量表包含“我在直播间沟通时很随和”“我一般喜欢帮助别人”“我喜欢与人交谈”等6个题项。

- 用户任务型沟通风格量表包含“看直播时我会努力地完成购买任务”“看直播时我主要关心的是完成购买任务”“看直播时我想尽可能高效地完成购买任务”等4个题项。

- 主播互动型沟通风格量表包含“该主播很随和”“该主播喜欢帮助顾客”“该主播喜欢与人交谈”等6个题项。

- 主播任务型沟通风格量表包含“该主播很努力地工作以完成这次销售”“该主播最关心的事情是帮助我完成购买”“该主播希望完成这次销售”等4个题项。

- 感知准社会互动量表参考了Lee和Watkins(2016)的研究,包含“我期待看该主播的直播”“我觉得该主播像老朋友一样”“我希望在现实生活中遇到该主播”等5个题项。

- 沉浸体验量表参考了Huang等 (2017)的研究,包含“看直播时,我会集中注意力在直播上”“看直播时,我感觉不到时间的流逝”“看直播时,我感觉很愉悦(找到许多乐趣)”等4个题项。

- 认知闭合需要量表参考了刘雪峰(2007)的研究,包含“我不喜欢不确定的情境”“我不喜欢进入我无法预测的情境中”“我倾向于到最后关头才做出重要的决策”等42个题项。

由于性别、年龄、受教育程度和收入水平可能对直播用户的购买意愿产生影响,本文将它们作为控制变量也放入问卷中进行测量。

在正式投放问卷前,先对初始量表进行预测试。随机邀请48名本科生填写问卷并对问卷中存在的问题进行讨论,根据反馈意见对问卷进行适当修改,然后对数据进行信效度检验,删除那些将其删除后量表的Cronbach’s α系数变大且删除后不影响变量测量的题项。最终各量表的Cronbach’s α系数均大于0.7,KMO值大于0.7,并且通过了Bartlett球型检验(p<0.001),量表的信效度较好,最终得到正式量表。

《2019上半年中国在线直播行业研究报告》显示,中国直播用户以年轻人为主,30岁以下的用户占比高达79.5%。

《直播生态发展趋势报告》指出,女性是电商直播的主要受众,占比高达87%。

考虑到题项数量,我们认为填写时间过短和过长都属于非正常现象,为保证问卷有效性,删除填写时长小于2分钟或大于10分钟的线上问卷43份,剔除漏答重要题项和出现明显错误信息(如反向题项与正向题项所选一致和全部选项都一样)的问卷41份,最终获得有效问卷619份。

- 沟通风格相似性的计算:

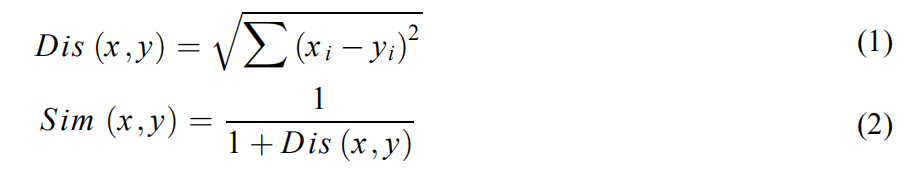

本研究参考Trant等(2019)对医护人员与患者沟通风格相似性的计算方法,并比较了几种常见的相似度计算方法,选取具有

代表性且易计算的欧几里得距离来计算相似度。欧几里得距离的计算公式如公式(1)所示,其中xi和yi代表用户和主播沟通风格测量条目对,本研究中用户和主播的沟通风格量表分别有10个题项,故i∈[1,10]。欧几里得距离越大,相似度越小。对欧几里得距离进行转化得到对应的相似度值,转化公式如公式(2)所示:

- 共同方法偏差检验

本研究采用的自我报告式问卷调查法可能导致共同方法偏差问题,因此在检验量表信效度之前,本研究采用Harman单因素方法对数据进行共同方法偏差检验。将变量的所有题项进行未旋转探索性因子分析,结果显示,提取的特征值大于1的第一主成分解释了30.484%的变异程度,满足小于40%的临界值标准,不存在单一因子解释大部分变异的现象,表明共同方法偏差问题对本研究的有效性影响不大。

调节图

研究局限

本研究采用横断式调查法,只能研究变量间的并发性关系,且数据的收集采用自我报告式问卷法,调查对象可能对真实信息做出一定的隐瞒,并且研究本身会受到很多意外因素的影响,如答题者答题环境的干扰和情绪波动等,这些因素都会影响研究结果。未来的研究可以通过多种测量方法,如眼动实验和事件相关电位法,对变量进行更精准的测量,并尝试采用纵向追踪或者情境实验的方法,对变量之间更深层次的因果关系进行分析。